Le Bruxellois général chinois

L’année 1865 est celle du décès de notre premier roi et, événement nettement moins remarqué, du départ pour la Chine, du fondateur des pères scheutistes, le prêtre diocésain belge Théophile Verbist. La congrégation de prêtres et frères religieux missionnaires fondée en 1862 à Scheut, un quartier d’Anderlecht, ne compte pas encore beaucoup d’âmes. Ils ne sont pas nombreux à avoir prononcé les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. D’ailleurs, Théophile Verbist part seul pour l’Empire du Milieu. Quand je dis seul, je veux dire seul prêtre car il est accompagné d’un serviteur, un robuste Bruxellois âgé de vingt-cinq ans, qui répond au nom de Paul Splingaerd. Ce n’est pas un intellectuel , son bagage est mince mais il a fait ses primaires, ce qui pour l’époque est déjà pas mal. Et surtout, ce qui vaut toutes les formations du monde, il est débrouillard, vif d’esprit et s’adapte à toutes les situations avec aisance. Il le prouve très vite car, en moins d’une année, il parle et comprend le chinois et traduit à ses nouvelles ouailles les prêches du père Verbist. Un vrai polyglotte notre Bruxellois, puisqu’en plus de nos deux langues nationales et le chinois, il maîtrise par la suite l’allemand, l’anglais, le mongol, le turc et pour finir le russe.

Le père Verbist décède assez rapidement en 1868, laissant seul son ancien serviteur. Splingaerd entre alors au service de la légation d’Allemagne à Pékin où arrive, un beau jour, le baron Ferdinand von Richthofen, un géographe et géologue allemand parmi les plus réputés au monde. Il n’est pas vraiment resté dans nos mémoire si ce n’est pour son invention du terme « route de la soie », terme utilisé pour désigner les voies qu’ont empruntées les commerçants pendant des siècles entre l’Europe et l’Asie. Von Richthofen est présent car il veut être le premier à esquisser la carte géologique de l’empire chinois. Il a besoin d’un guide et d’un interprète, fonctions que peut exercer notre Belge. Il sera aussi garde du corps, les chemins étant peu sûrs à cette époque. Splingaerd sauvera d’ailleurs son patron d’une attaque de bandits de grands chemins en les chassant à coups de revolver.

Dans ses mémoires Von Richthofen écrira de son coéquipier qu’il était : « Une personnalité d’élite à l’intelligence rapide et au courage exceptionnel ». Le baron reparti, Paul s’associe avec un Allemand du nom de Grosel. Ils établissent leur comptoir aux confins de l’immense plaine mongole. Avec les capitaux d’une société britannique ils achètent aux Mongols de la laine de mouton, du duvet de chèvre, des queues de yacks et des cuirs. C’est par caravanes entières qu’ils réexpédient ces marchandises une fois acquises. Splingaerd est heureux, il passe ses journées à cheval, galope d’un campement nomade à une place de marché, dort sous tente et pense que la réussite viendra récompenser ses efforts. De temps en temps, quand il passe à proximité, il salue les pères de la mission scheutiste et, là, il aime prendre le temps de discuter avec le père Verlinden car les deux hommes s’apprécient.

C’est Verlinden qui un beau jour conseille à Paul de se marier. Le Bruxellois est d’accord mais il fait remarquer qu’en ces terres lointaines il n’est pas permis à un homme de courtiser une femme. C’est le père qui doit la trouver pour son fils et tout arranger. Il demande donc à Verlinden d’accomplir cette mission pour lui. Le révérend père ne se le fait pas dire deux fois et se rend promptement chez des religieuses de la région. Elles ont comme vocation de forger les âmes de certaines jeunes filles chinoises qui leur sont confiées et de leur apprendre aussi à lire et à écrire. Il y en a une, jolie paraît-il, baptisée, chrétiennement surtout, du nom de Catherine qui, en 1878, devient madame Splingaerd.

Les affaires de Paul ne marchent plus très fort. L’homme a un défaut, il n’est avare de rien, ni de courage, ni de travail et pas plus d’argent : Paul est généreux, trop même. Il donne sans réfléchir à qui lui demande, alors même qu’il n’a pas encore gagné l’argent. Ses fournisseurs et même ses serviteurs le volent, par exemple en alourdissant le poids des marchandises qu’ils lui vendent avec du sable entre autres. Sentant les ennuis venir, Paul liquide ses affaires et s’en va trouver un autre Allemand. Son ami Detring dirige les douanes chinoises et est l’homme de confiance d’un ministre important.

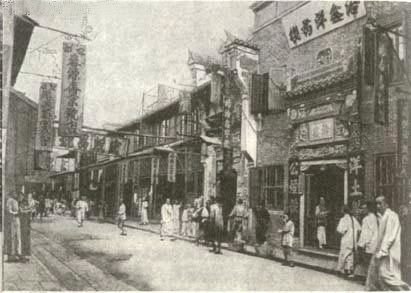

Detring fait toutes les recommandations qu’il faut au Belge pour le potentat chinois qui le nomme immédiatement officier de douane en 1881 et l’envoie à Sou-Tcheou, à l’extrémité occidentale de la Grande Muraille, près du Turkestan. Paul et sa chère et joyeuse épouse, qui s’installent là-bas, y passent des jours d’autant plus tranquilles que le commerce est pour ainsi dire nul, les Russes ne prenant pas en nombre ce chemin pour accéder à la Chine. Une fois sur place, Paul fait office de médecin pour les gens de ce coin retiré. Il fait de son mieux pour soulager les maux de centaines de malades et de blessés. Une fois par an, Paul reçoit la visite d’un missionnaire qui arrive tout droit de l’importante ville commerciale de Kan-Tcheou à 250 kilomètres de la ville où lui officie.

En 1892, Splingaerd apprend que son ami le scheutiste Steennackers est nommé à Shanghai comme responsable des missions pour la Chine et la Mongolie. L’idée fait rapidement son chemin : il écrit une lettre demandant à son ami de donner une éducation européenne à sa marmaille. Il a douze enfants qui, bien qu’à moitié belges, sont tous, jusqu’à présent, élevés comme de véritables petits chinois et chinoises. Le père Steenackers fait les démarches nécessaires auprès des différents établissements religieux de l’endroit et répond qu’il peut s’occuper de cinq des douze enfants, deux fils et trois filles. Incompréhension ou volonté de passer outre la décision de cet homme, Splingaerd expédie ses douze enfants et leur mère. À treize, ils vont faire le voyage et, en quatre mois, les neuf filles et les trois garçons, sous la conduite de leur mère, arrivent après avoir traversé tout l’Empire chinois d’ouest en est chez le père Steenackers. L’épouse de Splingaerd remet au père Steenackers un mot de son mari qui délègue au Scheutiste tous ses pouvoirs paternels : « Vous pouvez marier les uns et veiller à l’entrée des autres en religion ». Les enfants sont tous bien accueillis et, pendant près d’une année, leur mère vit à Shangai où elle suit de près leur éducation. Mais le temps se fait long, son mari lui manque et elle part le retrouver dans ses lointains confins mongols. Des terres qu’il va pourtant bientôt quitter car encore une fois Detring, son ami allemand lui trouve un emploi aux charbonnages belges de Kaiping, près de Tien-Tsin. De cette ville, Paul peut atteindre Shanghai par mer en quelques jours et ainsi voir ses enfants régulièrement. Revenu à la civilisation, Splingaerd travaille aussi pour les intérêts belges : il devient notre interprète pendant les négociations entre la Chine et la Belgique pour la construction du chemin de fer Pékin-Hankow.

Pendant qu’il négocie, ses enfants grandissent : trois de ses filles entrent en religion et s’en vont faire leur noviciat à Paris et à Jersey. Ces jeunes belgo-chinoises reviendront dans leur pays natal une fois devenues en religion : Mère Saint Jérôme dirigera un vaste atelier de broderie destiné à procurer du travail à de pauvres filles, Mère Sainte Rose et Mère Sainte Claire enseigneront la littérature européenne dans un institut pour jeunes filles chinoises. L’aîné des garçons deviendra interprète à la légation de Belgique à Pékin, le second travaillera aux charbonnages de Kaiping et le troisième fera ses études à l’Institut Saint-Boniface de Bruxelles où on perd sa trace.

En 1899, une révolte éclate, fomentée par une société secrète du nom « Poings de la justice et de la concorde », dont le symbole est un poing fermé, d’où le surnom de Boxers attribué par les Européens. Ce mouvement d’opposition aux étrangers, de plus en plus nombreux, et au travail d’évangélisation des missionnaires de tous bords venus d’Occident, se traduit par des attaques contre les missions étrangères et contre toutes les technologies venues d’Occident comme les lignes de télégraphe ou les voies de chemin de fer. Elle se terminera en 1901 par la victoire des Occidentaux notamment après le siège de cinquantecinq jours de leurs légations. À cette époque, Paul Splingaerd travaille pour le colonel Fivé qui explore, pour le compte de la Belgique et de Léopold II, la vaste province du Kan-sou dont les ressources minières intéressent particulièrement le roi. Un matin, Paul Splingaerd se rend au bureau du télégraphe, à LanTcheou. Le télégraphiste, un vieux camarade, le reconnaît et lui dit de fuir immédiatement. Devant l’incompréhension de Splingaerd, il lui tend nerveusement un paquet de télégrammes venus de Pékin qui ordonnent de massacrer tous les Européens. Notre Bruxellois ne perd pas le nord. Il dit au colonel Fivé qu’ils vont prendre la route de la Sibérie, par le désert de Gobi, une route où ils seront normalement bien tranquilles.

Commence un très long périple, qui les mène à travers des régions sauvages, jusqu’en Sibérie. Paul, une fois arrivé, a envie de continuer vers l’ouest, vers sa Belgique. Mais, homme de devoir, sans nouvelles des siens qui risquent peut-être gros pendant cette vague de violence, il reste à Ourga jusqu’à la fin de l’insurrection. Une fois le calme revenu, il retraverse l’infini des steppes mongoles pour enfin retrouver les siens sains et saufs. Des corps expéditionnaires européens ont en effet débarqué en Chine et mis fin à la révolte des Boxers, à leurs massacres, pillages et destructions. Cependant, ceux-ci avaient déjà commis des actes affreux et enlevé des centaines de femmes et de jeunes filles pour les vendre aux Arabes de l’Ouest. Le gouvernement de Pékin, qui a besoin d’un homme courageux et connaissant bien la région, s’adresse au Belge pour lui demander de mener à bien cette mission. Splingaerd accepte et il est nommé général de brigade par le gouvernement. On met à sa disposition des soldats bien armés et il reçoit les pleins pouvoirs pour rendre la justice.

Chevauchant en tête de colonne, il parcourt la Mongolie du sud au nord, d’est en ouest. Tantôt par la menace, tantôt en négociant comme on le ferait avec de vulgaires marchandises, il oblige les nombreux acheteurs de Chinoises à les rendre à leur famille. Il retrouve aussi au cours de son expédition une quantité incroyable d’objets de valeur volés par les Boxers. Il quadrille cette immense région par tous les temps et n’hésite pas à faire feu sur les brigands qui infestent les chemins. Arrivé avec ses soldats à Lan-Tcheou, Paul Splingaerd y apprend que des agents britanniques essayent de forcer la main du vice-roi de cette riche province pour qu’il cède le monopole d’exploitation de ses minerais à l’Angleterre. Aussitôt notre général belgochinois contacte le vice-roi et parvient à reprendre les négociations à son compte. Le vice-roi se laisse convaincre par ce spécialiste de la Chine. C’est aux Belges qu’il fera appel. Splingaerd est même chargé par le vice-roi de se rendre en Belgique, pour y engager un ingénieur qui étudiera les gisements de pétrole de la région, un spécialiste qui pourrait monter et diriger une fabrique de draps et un chimiste qui viendrait analyser les divers minerais et leur teneur.

Ainsi, officiellement mandaté, notre général « chinois » au passeport bien belge arrive dans sa bonne ville de Bruxelles en 1906, quarante et un ans après l’avoir quittée ! Il remplit aussitôt la mission dont l’a chargé le vice-roi chinois et, en bon chrétien qu’il est, s’offre un pèlerinage à Lourdes. En mai 1906, il rentre à Shanghai où ses proches s’inquiètent de le retrouver fort amaigri, usé, le teint gris. En fait la maladie a commencé à le miner depuis quelques mois déjà.

Il rend cependant visite à ses six filles qui vivent à Shanghai puis, en compagnie de sa femme et de deux d’entre elles, il part à Pékin pour y revoir l’aîné de ses fils. Toujours aussi voyageur, le général Splingaerd poursuit sa route et, au-delà du fleuve Jaune, rejoint les Belges qu’il avait engagés pour les conduire en caravane vers Lan-Tcheou chez le vice-roi. Encore une fois on se met en marche, mais, cette fois, à mi-chemin, à Si-Ngan-Fou, Paul Splingaerd n’en peut plus. Il s’alite et se tord de douleur. On envoie un télégramme à son fils qui arrive séance tenante de Pékin pour ne plus quitter son père une seule seconde durant sa lente agonie. Le lendemain, Paul le belgo-chinois a fermé les yeux à tout jamais. Quelques missionnaires célèbrent le service funèbre de leur grand et fidèle ami.

Le 28 septembre, c’est son fils Alphonse qui, courageusement et selon les dernières volontés de son père, conduira lui-même vers Lan-Tcheou les Belges recrutés par le vice-roi. Alphonse Splingaerd les ayant conduits à bon port, regagne Si-NganFou pour y prendre sa mère et ses deux sœurs. Ensemble, ils rentrent à Pékin avec la dépouille de leur mari et père. C’est là que repose à jamais le général chinois Paul Splingaerd, Belge de Bruxelles, grand aventurier et grand homme s’il en fut.