Ce texte ne raconte pas l’aventure d’Édith Cavell car, bien qu’ayant vécu et combattu les Allemands dans notre pays, elle est anglaise et sa patrie d’origine est d’ailleurs loin de l’avoir oubliée. Il faut vivre un 11 novembre en Angleterre pour comprendre ce que c’est que se souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Chez eux, après les deux minutes de silence très strictement observées le 11 novembre à 11h, dans toutes les écoles, les lieux de travail et les commerces, la grande cérémonie en mémoire des anciens combattants se déroule le premier dimanche après le 11, le « Remenbrance Sunday » ou « dimanche du souvenir ».

Des milliers de croix, imitant de minuscules cimetières, parsèment les pelouses des lieux publics et tous les Anglais, presque sans exception, ont à leur boutonnière un petit coquelicot en papier rouge : l’incontournable « poppy », symbole des soldats tués en Flandre et acheté au profit de l’association d’aide aux anciens combattants, qui est devenu le symbole du soutien indéfectible que les Britanniques portent à leurs forces armées.

Non, les Anglais n’ont pas encore fait du 11 novembre un simple jour de congé sans aucune signification, parmi tous les autres.

Et ceux qui ont donné leur vie ne sont pas tous oubliés. Édith Cavell, qui est inhumée à l’ombre de la cathédrale de Norwich, a droit chaque année à une cérémonie devant sa tombe.

Pour lequel de nos héros de la Première Guerre peut-on en dire autant ?

Et donc, si nous ne choisissons pas, pour les raisons évoquées ici plus haut, de consacrer un article rien qu’à Édith Cavell, nous allons néanmoins l’approcher en racontant l’histoire d’un autre de nos héros.

Philippe Baucq fut, en effet, condamné pour les mêmes raisons qu’elle et c’est avec lui qu’elle vécut ses derniers moments.

Né à Bruxelles, le 13 mars 1880, Philippe, François, Victor Baucq fait ses études secondaires à l’Institut Saint-Stanislas de Bruxelles. Il s’inscrit par la suite à l’Académie Royale des Beaux- Arts où il décroche un diplôme d’architecte. Il poursuit sa formation en suivant des cours à Londres puis à l’Institut Solvay. Une fois installé, il se fait rapidement une réputation qui va grandissant sans cesse. Les commandes sont de plus en plus nombreuses, notamment pour de belles et confortables maisons bourgeoises.

Baucq s’établit à Schaerbeek et épouse Marie avec laquelle il aura deux filles. Mais son amour ne se limite pas à sa famille, il aime aussi à s’occuper de son prochain et met sur pied avec quelques amis l’Association catholique de Linthout qui se donne pour mission de proposer une formation professionnelle et de venir en aide aux personnes défavorisées.

Quand la guerre arrive, il n’a plus l’âge d’être enrôlé, mais ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas combattre. Au contraire ! Il sera l’un des premiers à entrer en résistance, et cela, de plusieurs manières.

Une fois notre armée repliée sur l’Yser, les familles sont sans nouvelles de ceux qui sont partis. Philippe aide donc à mettre sur pied et à faire fonctionner « Les Petits Mots du soldat », une feuille d’information qui permet à ceux qui vivent sous l’occupation d’avoir des nouvelles de ce que vivent ceux qui se battent.

Philippe Baucq sera aussi de l’aventure de La Libre Belgique clandestine. Ce titre, qui existe toujours aujourd’hui, est lancé en 1915 par Victor Jourdain, Eugène Van Doren, Albert Leroux et les abbés Van den Hout et de Moor. Tous seront sans cesse traqués, changeant d’imprimerie, construisant des murs autour des machines pour les cacher et en atténuer le bruit, ou encore utilisant mille ruses pour s’approvisionner en papier. Plus de 200 personnes liées à cette publication seront arrêtées, mais aucune ne parlera jamais et La Libre Belgique ne cessera jamais de paraître. Baucq fera partie du réseau de distributeurs de ce journal et il va exceller dans ce rôle. À lui tout seul, il parvient à distribuer de 4 à 5000 exemplaires la nuit avec son vélo. Il lui arrive même, une fois l’interdiction de l’usage des bicyclettes promulguée par les Allemands, de faire sa tournée à pied en marchant deux jours, sans prendre une heure de repos.

Dès le début de la guerre, Philippe Baucq s’est aussi investi dans un réseau d’évasion mis sur pied par des Belges de la région de Mons. Il a pour but d’aider les soldats alliés blessés et les jeunes à s’évader de la zone occupée vers les Pays-Bas neutres pour ensuite, via l’Angleterre, rejoindre l’armée.

Après le retrait vers l’Yser pour les Belges, vers le sud pour les divisions françaises et anglaises, il reste des soldats blessés dans les hôpitaux de Liège, de Wallonie, des Ardennes, du nord de la France ainsi que des soldats qui ont perdu le contact avec leurs compagnons.

En avril 1915, Philippe est amené à rencontrer Louise Thuliez, une institutrice qui, au départ du nord de la France occupée, a, dès la fin août 1914, organisé, elle aussi, avec le prince de Croÿ et sa sœur, une filière d’évasion vers l’Angleterre.

Philippe et Louise vont se mettre à travailler ensemble.

Leur organisation restera dans l’Histoire sous le nom de Yorc, un mot qui n’a pas de signification en tant que telle, mais qui est l’anagramme de Croÿ et est utilisé par le groupe comme mot de passe.

C’est parce qu’il va coopérer avec Louise Thuliez, que les destins de Philippe Baucq et d’Édith Cavell vont se croiser.

Édith est une infirmière anglaise proche de la cinquantaine. Elle est arrivée en Belgique depuis quelques années déjà, en 1906 exactement. En août 1914, Édith apprend la nouvelle de l’invasion allemande de la Belgique alors qu’elle est en visite chez sa mère à Norwich. Elle revient séance tenante à Bruxelles.

D’emblée, elle se consacre tout entière à soigner les nombreux blessés qui affluent.

Un jour de septembre, Herman Capiau, un jeune ingénieur de la région de Mons, arrive au bureau d’Édith. Il lui explique qu’une bataille vient d’avoir lieu dans sa région et qu’un certain nombre de soldats alliés ont été coupés de leurs unités. Heureusement, des religieuses et des villageois les ont cachés. Mais il est très difficile de les garder longtemps dans les petits villages et il faut les faire passer aux Pays-Bas.

Il demande à Édith, citoyenne anglaise connue pour son dévouement, si elle peut l’aider et déjà s’occuper de deux soldats, des compatriotes à elle, qui l’accompagnent, déguisés en ouvriers belges. L’un d’eux est en bonne santé, mais l’autre, le colonel Bodger, a été blessé à la jambe et a besoin de soins.

Édith n’hésite pas une seconde, elle fait admettre les deux hommes dans son hôpital où on s’occupe immédiatement d’eux. Dès qu’ils seront rétablis, elle leur fournira même des guides qui les conduiront en Hollande.

Lorsque Capiau rentre à Wasmes et qu’il raconte la réaction d’Édith au prince de Croÿ, l’aristocrate rend immédiatement visite à l’infirmière et la convainc de rejoindre son groupe qui comprend entre autres, nous l’avons vu, Philippe Baucq.

Édith travaillera de concert avec le réseau et Louise Thuliez.

Car c’est souvent cette dernière qui conduit elle-même les candidats à l’évasion jusqu’à Bruxelles, les remettant tantôt à Édith Cavell, tantôt à Philippe Baucq.

Pendant plusieurs mois, le réseau fonctionne bien, mais il va finir par tomber. Les Allemands enquêtent. Sont-ils parvenus à infiltrer l’organisation grâce à un nommé Gaston Quien, un soldat français qui, fait prisonnier, serait devenu un collaborateur ?

C’est possible, mais, pour d’autres, ce sont des confidences et des bavardages imprudents de personnes du réseau ou proches de celui-ci qui ont éveillé l’attention de l’occupant.

Il faut dire que le mode de fonctionnement du réseau relevait bien trop de l’amateurisme. Chaque membre en connaissait beaucoup d’autres, et sous leur vrai nom. Alors que pour survivre, il faut cloisonner, travailler avec des petites cellules ignorant les autres et utiliser de fausses identités.

Pour certains encore, le réseau de Baucq et d’Édith Cavell aurait été livré aux Allemands par les Anglais eux-mêmes, permettant ainsi à un de leurs agents doubles de donner aux Allemands des preuves de sa bonne foi !

Quelle qu’en soit la raison, le 31 juillet, Louise Thuliez, alias « Madame Lejeune », doit, ce jour-là, convoyer six hommes vers la Hollande. Ne voyant personne arriver au rendez-vous qu’elle leur a fixé à Bruxelles, elle se dit qu’ils ont raté le point de ralliement et se rend chez Philippe Baucq pour y passer la nuit. Elle trouve celui-ci chez lui en compagnie de sa femme et de ses deux filles âgées de 11 et de 14 ans en train de préparer la prochaine distribution clandestine de la Libre Belgique.

Les Baucq ont à peine le temps de recevoir Louise et de lui montrer sa chambre que la police allemande fait irruption dans la maison du 39 de la rue de Roodebeek à Schaerbeek pour arrêter Philippe et Louise qu’ils surveillent depuis quelque temps déjà. Dans la maison, ils trouvent des copies de la proclamation du roi Albert, des documents marqués « Ligue de la propagande », des exemplaires des « Petits mots du soldat », un rapport sur deux Belges qui espionnent en faveur des Allemands.

Tous deux sont emmenés sous escorte à la rue de la Loi pour y être interrogés. Puis, ils sont placés sous mandat d’arrêt et transférés à la prison de Saint-Gilles.

Les autres arrestations, plus de trente en tout, vont suivre avec, entre autres, la comtesse Jeanne de Belleville et la princesse Marie de Croÿ.

Le 5 août, c’est au tour d’Édith Cavell.

Elle a pourtant été prévenue par le Prince de Croÿ qui, dès qu’il a appris l’arrestation de Baucq et de Thuliez, est accouru à Bruxelles pour avertir les gens du réseau.

Mais Cavell, impassible, lui a répondu qu’elle n’avait aucune envie de fuir, que depuis le début, elle s’attendait de toute façon à être arrêtée.

Le Prince la laisse en lui recommandant de détruire tout ce qu’elle peut avoir de compromettant, ce qu’elle fait.

Tous sont détenus à Saint-Gilles sauf la princesse de Croÿ qui, en raison de son rang et de la branche allemande de sa famille, a une chambre à la Kommandantur et peut jouir des services d’une femme de chambre. Son frère, lui, a pu échapper à l’arrestation en fuyant en Angleterre.

Lors des interrogatoires, Baucq se réfugie dans le silence, il ne dit rien, ne répond à rien, refuse de signer quoi que ce soit.

Interné dans la cellule 72, quand il n’est pas devant les enquêteurs, il passe son temps à tenir un journal écrit sur du papier toilette. Il parviendra à le faire passer à sa femme avec l’aide d’un gardien belge de la prison.

Quand il n’écrit pas, il discute de leur procès avec son voisin de cellule, l’avocat Albert Liebiez. Ils communiquent d’abord en tapant sur les tuyaux d’eau selon un code où chaque lettre a la valeur de sa place dans l’alphabet, par la suite en se glissant des messages via une fissure du mur.

Après six semaines d’insuccès, les Allemands ont l’idée d’introduire, dans la cellule de Baucq, un mouton, un certain Maurice Neels. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises par le passé.

Neels lui dit qu’il vient d’être arrêté parce que les Allemands ont trouvé chez lui des exemplaires de la Libre Belgique, avec d’autres journaux français et anglais. Baucq ne se méfie pas et dans la discussion, va lui confier certains détails : comment il organisait la distribution de la Libre Belgique, comment il recrutait pour la résistance, en passant par les meilleures routes pour atteindre la Hollande, comment il faisait pour y amener les gens. Il ira jusqu’à lui dire par quel moyen il communiquait avec les autres détenus via les tuyaux. Bien entendu, dès la fin de la journée, Neels va faire son rapport aux enquêteurs et la première conséquence pour Baucq sera de se retrouver dans une cellule isolée où il ne peut plus communiquer avec personne.

Édith Cavell, elle aussi, pourrait nier, se défendre, d’autant qu’aucune preuve précise n’a été relevée contre elle. N’est-elle donc pas effrayée ? N’est-elle pas consciente des conséquences ? Est-elle éduquée à ne pas mentir ou trop fière pour s’abaisser à cela ?

Le fait est que, immédiatement, elle ne nie rien et passe des aveux complets.

Cette attitude conduira, après la guerre, le capitaine Sigismund Payne à accuser Édith Cavell d’être la cause principale de l’effondrement complet du service de renseignements en Belgique. Payne, un compatriote d’Édith Cavell, membre des services secrets britanniques, avait, en effet, mis en place un réseau de renseignements dans les Pays-Bas et dirigé des agents en Belgique. Et, suite aux aveux de l’infirmière, les deux meilleurs contacts belges du « British Intelligence Corps » avaient été arrêtés.

Après ces quelques semaines d’enquête et d’interrogatoire, les prévenus sont tous accusés d’espionnage et le 7 octobre 1915, leur procès peut commencer.

Ils n’ont droit qu’à un simulacre de procès. Leurs avocats n’ont, entre autres, pas la possibilité de les rencontrer ni de lire leur dossier et encore moins de faire comparaitre des témoins à décharge. Cependant, ils ne seront pas jugés n’importe où, mais au Parlement et dans la salle du Sénat.

Le 7 octobre, en plus de Baucq et de Cavell, ils sont tous là. En tout, trente-cinq personnes, vingt-deux hommes et treize femmes. Tous vont se défendre sauf, encore une fois, Cavell qui confirmera tout ce qu’elle a avoué pour elle-même et concernant le rôle des autres.

Pour elle, tous ces actes de résistance étaient à faire naturellement, dans ce contexte. Elle les a faits, il n’y a pas à revenir sur le sujet. De tels propos ne plaident pas en sa faveur ni en faveur des autres.

Au sujet de Baucq, encore une fois, elle est d’une sincérité à faire peur. Elle dira ne pas bien savoir ce qu’il faisait et ne l’avoir rencontré qu’une fois, mais que son nom de code était bien Fromage et qu’il était chargé de trouver des guides.

Baucq à qui on demande s’il est belge et catholique, répond oui et ajoute : « et bon patriote ». Il admet avoir distribué La Libre Belgique, avoir aidé à acheminer les hommes à la frontière, mais nie avoir jamais conduit quelqu’un lui-même ou encore savoir qui le faisait.

Mais Philippe Godart est invité à témoigner devant le tribunal. C’est un jeune homme de 14 ans dont la mère aidait à loger certains des soldats en fuite. Tous deux avaient été arrêtés au lendemain de l’arrestation de Baucq. De peur, certainement, il démolit toute l’argumentation de Baucq et acquiesce à tout ce que lui demandent les Allemands.

Il dit, notamment, que Baucq apportait bien des journaux et surtout, il dit l’avoir entendu parler de la route qu’il faisait avec les soldats jusqu’à la frontière.

Baucq a beau dire que c’est faux, qu’il n’a jamais dit ça, que s’il a parlé de route, c’était pour dire qu’il en existait une, pas pour dire qu’il l’avait créée ou qu’il l’empruntait, que de plus, la langue maternelle du garçon n’était pas le français mais l’anglais… rien n’y fait : ces témoignages sont retenus contre lui.

La princesse de Croÿ raconte comment elle a vu Baucq s’écrouler en se cachant la tête dans les mains et comme le désespoir de cet homme de 35 ans était pénible à voir.

Le procès se termine le 8 et tout le monde est persuadé que, devant la mobilisation générale que suscite cette affaire, les Allemands n’oseront pas demander la peine de mort, surtout pour les femmes.

Mais c’est exactement le contraire qui se passe. Pour eux, le procès doit servir à dissuader d’autres de faire la même chose.

Il doit servir d’exemple et c’est donc la peine de mort qui est requise pour haute trahison, c’est-à-dire pour avoir livré des soldats à une armée ennemie.

Libiez raconte dans ses mémoires que Baucq semblait écrasé, que Thuliez avait l’air ébahi de quelqu’un qui ne comprend pas, Séverin avait le regard figé comme si le peloton d’exécution était déjà là, Crabbé, elle, s’évanouit. Seule Cavell était imperturbablement calme.

Une fois ce réquisitoire connu, les pressions et les protestations internationales se font encore plus fortes. Elles émanent entre autres, du Pape, de l’ambassadeur américain, Brand Whitlock, à Bruxelles, ou encore du marquis de Villalobar, ambassadeur du roi d’Espagne.

Devant une telle agitation, les Allemands vont faire vite et le plus discrètement possible.

Le 11 octobre 1915, à 17 heures, ils ne reconduisent pas les condamnés au tribunal, mais ils les rassemblent dans le hall central de la prison, pour leur lire le verdict final, sans que personne à l’extérieur ne soit au courant. Les témoins racontent qu’on aurait cru les officiels allemands en train de lire les proclamations des résultats d’un examen.

Cinq fois, le terme « todesstrafe » qu’un interprète traduit par « la mort » va retentir. Sont concernés : Baucq, Cavell, de Belleville, Thuliez et Séverin.

Tous s’agitent, demandent ce qu’ils peuvent faire, veulent introduire des recours en grâce. Philippe Baucq, le visage rouge sang et qui a des difficultés à rester debout, crie son désespoir et son innocence. Cavell, elle, appuyée contre le mur, semble impassible. Seul son visage semble s’empourprer.

Quand ses complices lui demandent si elle veut aussi solliciter sa grâce, elle répond que c’est inutile, que les Allemands veulent sa vie, d’autant plus qu’elle est anglaise.

Rentrée dans sa cellule et avertie de son exécution prochaine, Cavell écrit des lettres dans lesquelles elle dit qu’elle ne nourrit ni haine ni ressentiment pour personne. Durant la soirée, elle pourra voir pendant quelques minutes une de ses codétenues, Ada Godard, puis elle continuera à écrire des lettres pour ses proches.

Elle recevra la visite du pasteur avec qui elle priera et communiera. Quand celui-ci a fini son office et lui demande si elle veut rester seule, elle lui répond, avec son habituel ton sarcastique, qu’effectivement c’est mieux, car elle doit se lever tôt le lendemain…

Philippe Baucq, averti de la même manière, a pu recevoir la visite de sa femme à la condition qu’il s’abstienne de lui dire qu’il serait exécuté le lendemain. Il lui laisse une lettre où il lui dit qu’il ne regrette rien de ce qu’il a fait, que son seul regret, c’est de la laisser, elle et leurs deux enfants et qu’il les aimera jusqu’à son dernier souffle de vie…

À cinq heures du matin, les verrous claquent. Les prisonniers sont extraits de leur cellule et Cavell, avec son pasteur, Baucq avec un prêtre, sont emmenés dans deux voitures différentes vers le Tir National de Schaerbeek qui, pour la circonstance, est gardé par une compagnie de 250 hommes.

Les choses ne traînent pas. Arrivés sur place, Baucq et Cavell descendent et, accompagnés chacun par leur homme d’Église, ils se rendent vers le poteau d’exécution. Malgré le côté lugubre de la scène, malgré les hommes alignés à quelques pas d’eux et les deux cercueils ouverts, Philippe Baucq, avant de se laisser attacher et bander les yeux, retire son chapeau pour saluer les hommes qui vont l’exécuter et leur dit : «Bonjour, Messieurs, devant la mort, nous sommes tous des camarades » !

Attachés chacun à leur poteau, les condamnés écoutent la sentence, relue et traduite à nouveau. Cavell dira encore : « Je meurs pour Dieu et pour ma Patrie. » Philippe Baucq criera : « Vive la Belgique ».

Puis, on entendra une détonation et c’en sera à tout jamais fini d’eux.

Leurs corps seront enterrés immédiatement sans aucune céré- monie funèbre à l’endroit même de leur trépas.

Ainsi, le 12 octobre à 7 heures du matin, tout est terminé. Édith Cavell avait 49 ans. Philippe Baucq, 35.

Une fois connue, cette exécution soulève l’indignation en Belgique et dans le monde entier.

Le Roi Albert, la Reine Élisabeth, le Roi George V du Royaume-Uni et d’autres monarques européens font fleurir les tombes des suppliciés.

En Angleterre, le sentiment antiallemand est tel que des milliers de volontaires se présentent pour aller combattre cet ennemi si barbare.

Le Kaiser commue les peines de mort des autres condamnés du réseau en travaux forcés à perpétuité.

Une clémence trop tardive. Un journaliste écrira d’ailleurs : « Mieux eût valu pour l’Allemagne perdre un corps d’armée que d’exécuter Miss Cavell. »

Les Allemands seront dorénavant plus prudents quand il s’agira de condamner à mort, surtout une femme, ce qui ne les empêchera pourtant pas de récidiver avec Gabrielle Petit, l’année suivante.

Sur le lieu même de l’exécution, dans la rue Colonel Bourg, dans ce qui porte le nom « d’enclos des fusillés » se trouve aujourd’hui un mémorial à leur mémoire ainsi qu’à la mémoire de 33 autres victimes de l’occupation. Une inscription dit ceci : « Ici tombèrent sous les balles allemandes, 35 héros victimes de leur attachement à la patrie. »

Une rue lui est dédiée à Etterbeek, la rue Philippe Baucq, l’ancienne rue Cranz où, en 1907, naquit Hergé.

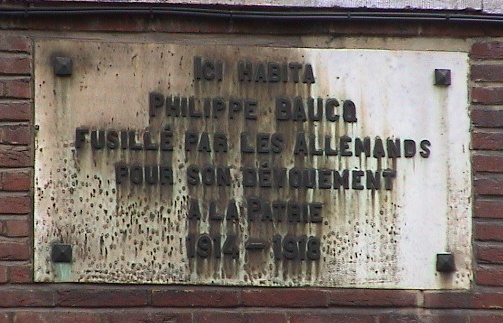

Le nom de Philippe Baucq est repris sur une plaque commémorative, au numéro 39 de l’avenue de Roodebeek, sur une autre, à l’entrée du Cercle Gaulois à Bruxelles, et sur celle du hall de l’Institut Saint-Stanislas pour les élèves tombés en « 14-18 ».

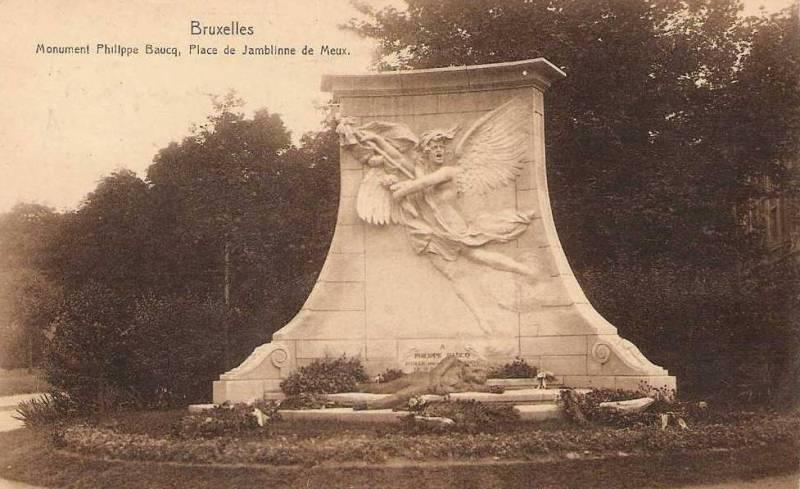

Il y a également un Mémorial Philippe Baucq au cimetière de Bruxelles.