Beaucoup de farine pour une construction qui ne se mange pas

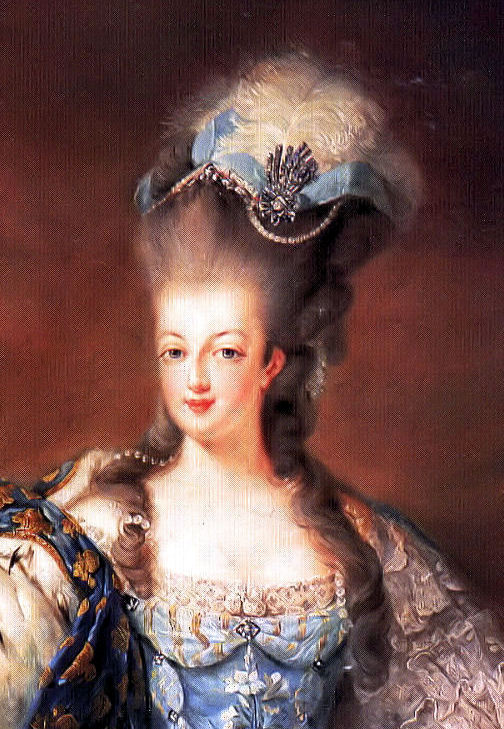

Dans les années 1770-1780, la chevelure connut le comble de l’extravagance : elle fut extraordinairement papillotée, crêpée, frisée, enflée de crin, enduite de pommades, colorée et décolorée, aromatisée. Les coiffures féminines étaient des monuments qui pouvaient atteindre près d’un mètre de circonférence. Garnies de plumes d’autruche ou autres oiseaux, d’aigrettes, de fleurs, de gaze, de dentelles, de diamants, de pommes de terre…, les perruques Pouf atteignaient jusqu’à six étages. À en croire les satires d’époque, elles obligeaient les dames à se déplacer en carrosse tête baissée ou à genoux, à moins de passer la tête entière par la vitre. On parla même de la nécessité de surélever les portes dans les châteaux… Un humoriste prétendit : « Les panaches géants ont rendu bossues toutes nos élégantes » ; un autre : « La femme aussi de haut plumage se pare au pays des Incas, mais là les beautés sont sauvages et les nôtres ne le sont pas. » On imagine que les « emperruquées » devaient avancer comme des équilibristes, pour ne pas faire tomber l’espèce de lourde amphore déposée sur leur tête ! Le tout était plus ou moins maintenu par une masse d’épingles, si volumineuse qu’on craint, en cas d’orage, que la ferraille n’attire la foudre !

Pour comble, c’est pendant les famines du temps qu’on saupoudra le plus les perruques de farine, au point que les coquets des deux sexes, de la noblesse et de la bourgeoisie, devaient se protéger d’un peignoir et se couvrir le visage d’un cornet. La vermine se vengeait bien par les infernales démangeaisons qu’elle infligeait aux obsédés du capillaire. Selon une source contemporaine, on blanchissait aussi les perruques avec de la poudre d’amidon, souvent mêlée de « racine d’iris », de « bois vermoulu ou pourri », d’« os desséchés ou brûlés 78 jusqu’à blancheur et qu’on passe à travers un tamis de crin, après qu’on les a bien pilés ».