Après des siècles d'esclavage

Il devait être content, le bon peuple belge des barricades, le 29 août 1831. Ce jour-là, ceux qui criant à l’injustice en 1830 avaient fait le coup de feu pour plus de justice, ceux qui avaient permis de mettre sur pied, comme le disent nos manuels d’Histoire, une Constitution qui était un « authentique modèle de démocratie », voyaient cinquante-cinq mille d’entre eux (et certainement pas les plus courageux) sur… trois millions et demi d’habitants (un votant sur une soixantaine de personnes) participer à des élections pour élire une centaine de députés et une cinquantaine de sénateurs. Des élections dont ils étaient bien entendu exclus et pour longtemps encore. Pour information, la loi du 12 mars 1848 porta le nombre d’électeurs à… 69 000 !

Au niveau des conditions de vie, ce n’est pas non plus vraiment la fin « des siècles d’esclavage ». Au nord du pays, c’est toujours la crise dans l’industrie du textile. Vous ajoutez à cela la maladie de la pomme de terre, les champignons qui infectent le seigle, le cheptel malade, les plus pauvres qui ne mangent que des épluchures de patates, des soupes de fanes, qui se battent au marché pour la peau, la tête et les viscères du poisson ou encore ceux qui vont de nuit déterrer les cadavres de chevaux crevés, et certains marchés où la viande de chien se vend six centimes la livre. Vous terminez par le nombre de morts par inanition, tellement élevé qu’on demande aux gardes champêtres de frapper aux portes pour savoir qui vit encore dans les maisons, et pour couronner le tout, le typhus qui fait tellement de morts que pour ne pas encore plus décourager la population, une ville comme Bruges demande d’enterrer les gens de nuit, et vous avez un tableau presque exact de la situation en Flandre !

En Wallonie, où l’on mange peut-être un peu mieux mais en se faisant littéralement crever pour gagner son pain, une enquête révèle que : « Le décret impérial du 3 janvier 1813, qui fixe à dix ans l’âge d’admission des enfants dans les mines, a conservé sa force en Belgique ». Les enfants des deux sexes, en-dessous de l’âge de douze ans, travaillent donc dans les mines. En dessous de dix ans aussi, mais eux ne descendent pas encore dans le fond ; ils gagnent un maigre salaire, en retirant les pierres des tas de charbon déjà extrait. Dans la province de Liège, les filles ne descendent pas dans les fosses avant l’âge de quinze ans. Cependant, dans le bassin de Mons, elles y travaillent au même âge que les garçons.

Le travail de ces enfants consiste principalement à traîner le charbon dans les galeries sur des traîneaux ou des petits wagons. Parfois, les galeries par où ils doivent passer sont si étroites et si basses qu’ils doivent se plier en deux ou même ramper pour pouvoir passer. Ces enfants, dans leur grande majorité, ne savent ni lire ni écrire. Il faut dire que, travaillant au minimum douze heures par jour, il leur est impossible, après une telle fatigue, de suivre des cours qui, de toute façon, dans beaucoup d’endroits, n’existent même pas.

Voici le témoignage d’une enfant de onze ans lors d’une enquête de la « commission des Mines » en 1842. « Je travaille au fond de la mine depuis trois ans pour le compte de mon père. Il me faut descendre à la fosse à deux heures du matin et j’en remonte à une ou deux heures de l’après-midi. Je me couche à six heures du soir pour être capable de recommencer le lendemain. À l’endroit de la fosse où je travaille, le gisement est en pente raide. Avec mon fardeau, j’ai quatre pentes ou échelles à remonter, avant d’arriver à la galerie principale de la mine. Mon travail, c’est de remplir quatre à cinq wagonnets de deux cents kilos chacun. J’ai vingt voyages à faire pour remplir les cinq wagonnets. Quand je n’y arrive pas, je reçois une raclée. Je suis bien contente quand le travail est fini, parce que ça m’éreinte complètement. »

Les pouvoirs publics, eux, « après des siècles d’esclavage », ne prévoyaient aucune aide. Les plus pauvres ne pouvaient compter que sur des œuvres de charité privées. La pauvreté et la faim étaient omniprésentes. La veuve de l’ouvrier, la mère célibataire, le handicapé, le malade ou la personne âgée étaient presque toujours condamnés à la mendicité. En 1846 et 1847, il y a des émeutes de la faim à Verviers, Liège, Wavre, Louvain, Charleroi, Bruxelles, Gand, Anvers et Bruges.

La situation est sensiblement la même en France et particulièrement dans le chaudron que représente la ville de Paris où, le 22 février 1848, sous l’impulsion des libéraux et des républicains, le peuple se soulève et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Louis-Philippe, qui refuse de faire tirer sur les Parisiens, est contraint d’abdiquer. Le 25 février, la Seconde République est proclamée par Alphonse de Lamartine, entouré des révolutionnaires ; un gouvernement provisoire est mis en place.

En Belgique, tout le monde politique et la royauté tremblent. Même Rogier est invité par des amis français à dire à Léopold de s’en aller. Du côté des petits bourgeois qui pourraient à nouveau se révolter, ou récupérer la révolte des autres, on les récupère avant, par un vote rapide de l’abaissement du cens, c’està-dire en leur donnant l’accès au vote à vingt florins, et ce pour tous les types d’élection.

Mais si l’ensemble du peuple belge n’est pas gagné par la contagion, car nous l’avons vu, pour faire une révolution, il faut des « petits » pour faire le coup de feu, mais surtout des bourgeois, des intellectuels pour les guider et leur dire contre qui tirer et ce qu’il faut crier. Et si, comme le dit Georges Henri Dumont, « un mélange d’apathie et de résignation rendait la masse insensible aux appels « séditieux » de caractère social ou politique ». Ce n’est pas pour autant qu’il ne s’est rien passé. On parle toujours, en l’évoquant à peine, de la micro-invasion à laquelle la Belgique dut faire face de la part des ouvriers sans travail de la colonie belge de Paris. Le tout se résumant, à la fin mars, par une incursion d’une bande désorganisée au hameau frontalier du Risquons-Tout, où l’infanterie belge, prévenue, les défit. Sept hommes furent tués, vingt-six blessés. Parmi les soixante prisonniers, certains furent emprisonnés au fort de Huy et dix-sept d’entre eux furent condamnés à mort lors d’un procès à Anvers.

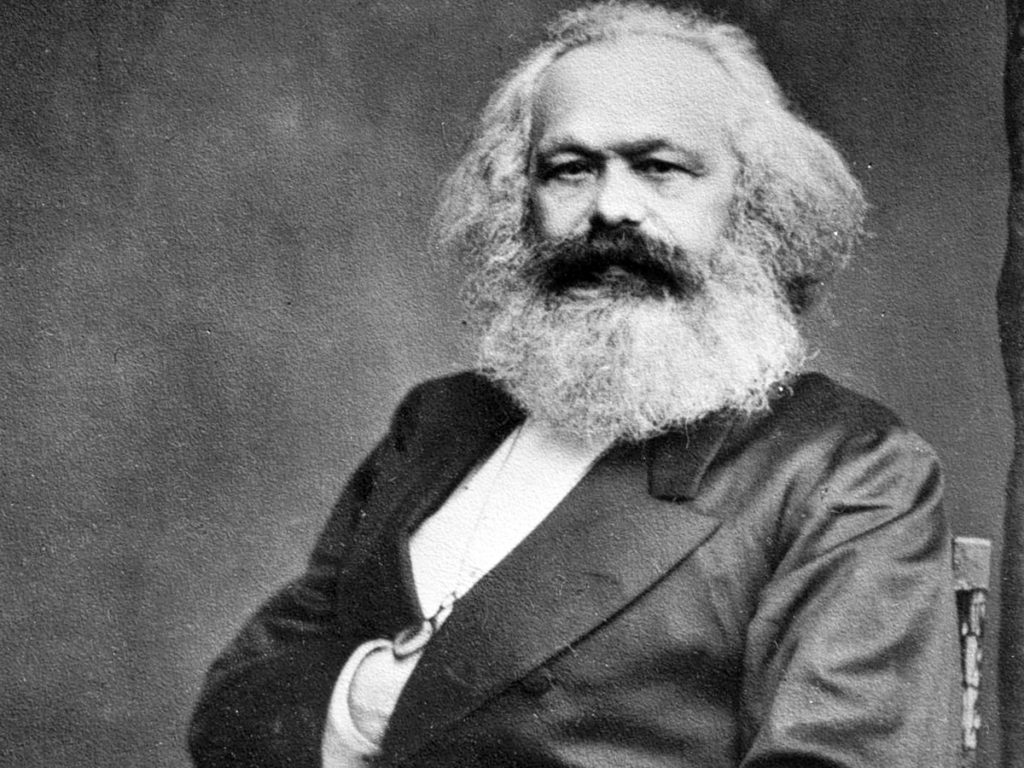

Bruxelles n’était pas Paris, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne se passa rien. Voici ce qu’en dit Karl Marx qui habitait la capitale et qui fut actif durant ces journées agitées, ce qui lui vaudra d’être expulsé.

« Lorsque la révolution de février éclata, elle trouva aussitôt son écho à Bruxelles. De très nombreuses personnes se rassemblaient chaque soir sur le grand marché devant la mairie. Les bistrots de bière et d’eau-de-vie autour du marché étaient bondés de monde. On criait « Vive la République ! », on chantait la « Marseillaise », on s’assemblait, on poussait et on était repoussé. Le gouvernement se tenait coi en apparence. Mais il mobilisait les réservistes et rappelait les permissionnaires de l’armée dans les provinces. Il fit prévenir en cachette le républicain belge le plus en vue, Monsieur Jottrand, pour lui dire que le roi était disposé à démissionner au cas où le peuple le désirerait, et il pouvait entendre cela de la bouche même du roi dès qu’il le voulait. De fait, Jottrand se laissa dire par Léopold Ier lui-même que, dans son cœur, il était républicain et n’opposerait jamais d’obstacle si la Belgique désirait se constituer en République. Il souhaitait seulement que tout se passe bien, sans effusion de sang et, au reste, n’espérait qu’une pension confortable pour lui-même ! ».

Cet épisode de panique royale de la part de Léopold Ier marqua paraît-il à jamais son fils et futur successeur, Léopold II, encore enfant !

À Bruxelles donc, des groupes s’agitent dans le centre en chantant la «Marseillaise » et en criant « Vive la République ! ». Dans d’autres endroits du pays, pendant plus de trois semaines, il y a des mouvements de révolte dus autant aux conditions de vie déplorables qu’à la volonté de voir la république instaurée. Gand, à cette époque un centre industriel important, connaît elle aussi plusieurs jours d’agitation. Dans la région de Tournai, quelques centaines d’ouvriers arrêtent de travailler pour aller manifester en faveur de la république. Dans le Borinage, on voit des barricades apparaître avec des gens qui s’en prennent à la royauté.

À notre frontière sud, d’Arlon à Virton, les manifestants sont nombreux à se répandre dans les bourgades en criant aussi « Vive la République ! ». C’est d’ailleurs à Virton, paisible capitale de la Gaume, que l’on verra, le 19 mars 1848, la République être réellement proclamée. À Arlon, on peut aussi entendre dans les cabarets des chants républicains. On manifeste aux cris de « Vive la République ! ». Un journal local écrit : « Le Luxembourg ne doit ni se donner à la France, ni à la Belgique, mais réunir ses deux tronçons en un État distinct ! ». Le Luxembourg réclame même son indépendance ! Les notables du chef-lieu adressent, eux, une pétition à notre parlement dans laquelle ils écrivent qu’en 1830, ils se sont associés à la révolution, qu’en 1831 ce sont les Belges qui les ont suppliés de ne pas se séparer d’eux, ce qu’ils ont fait. Et cela pour, en 1839, servir de monnaie d’échange en perdant une grande partie de leur région, devenue le Grand-Duché ! Pour eux, les Belges les ont sacrifiés pour sauver leur nouvelle nation, et la Belgique, qui a traité le Luxembourg plus mal que l’Angleterre ne traite l’Irlande, a maintenant une dette envers eux. Ils exigent donc à la fois une réforme parlementaire et une réforme budgétaire.

Dans la rue par contre, place aux échauffourées et aux arrestations par dizaines. Il y a tellement de grabuge que le Gouverneur écrit à Rogier qu’il n’est pas impossible selon lui que la région fasse sécession et proclame la république. Dans ce cas, il prévient le ministre que son plan est de se retirer pour attendre des ordres et surtout des renforts militaires. Une fois la nouvelle reçue, le ministre de la Guerre envoie dans la région de l’artillerie et des fantassins. Une fois l’armée arrivée, force resta à la loi, les drapeaux rouges furent brûlés par les militaires et avec eux, la République s’en alla en fumée.

Pour les petits, dire qu’on ne fait rien devant ces troubles serait faux. « Pénétré de la nécessité de procurer du travail à la classe ouvrière », on adresse un appel « chaleureux » dans ce sens aux administrations communales. On leur demande donc « de mettre la main sans retard aux travaux d’utilité commune pour l’exécution desquels des fonds étaient portés au budget des villes ». On lance aussi un appel à donner du travail à destination des propriétaires, des manufacturiers et des gens aisés de toute condition. On peut être certain que, comme un seul homme, ils se sont immédiatement levés de leur fauteuil pour faire le tour des masures et donner du travail décemment payé à un maximum de gens…

Autre exemple, la reine Louise-Marie avait fondé, elle, une école de travail… de la dentelle. Ne riez pas, c’était une industrie bruxelloise brillante autrefois. Et puis aussi, un fonds d’aide, doté annuellement de 2 400 francs, soit moins que le loyer de 3 000 francs versé pour la maison où elle séjourne à Ostende, mais c’est mieux que rien, non ? En parallèle, comme il y a des révoltes chez nous et un peu partout en Europe, on emprunte quarante millions dont neuf pour renforcer l’armée, surtout contre une invasion possible d’un de nos voisins révolutionnaires comme la France par exemple, et puis peut-être un peu aussi contre un risque d’insurrection qui pourrait encore venir de l’intérieur…

Quelques mois plus tard, un groupe de mécontents qui voulait détruire la statue fraîchement inaugurée de Godefroid de Bouillon à la place Royale en fut dissuadé, parce qu’on leur raconta qu’il s’agissait de la statue d’un général républicain ayant délivré le tombeau du Christ des mains des tyrans… (quand on dit que les cours d’Histoire c’est important !).